常坐高铁的人都有个共识:复兴号CR400跑350公里时,车厢里连翻报纸的风都稳得恰到好处。可就在今年上半年,两列银灰色的“流线型头”在试验线上跑出了单列453公里、相对交会896公里的速度——这不是“概念车”,是即将投入运营的CR450动车组,它的每一寸“提速”,都是中国高铁向“世界顶尖”发起的冲锋。

从“跟跑”到“领跑”:每一寸设计都在啃“硬骨头”凑近看CR450的车头,你会发现它比现在的复兴号“尖”了整整3米——车头长度从12米加到15米,车体高度还降了20厘米。别小看这20厘米的“矮”,风阻能降低10%,相当于给列车“穿”了件“空气动力学外套”。可车体变矮了,乘客会不会觉得挤?研发团队早把座椅下方的结构优化了,坐进去腿该怎么伸还怎么伸,连1米8的大高个都直呼“没影响”。

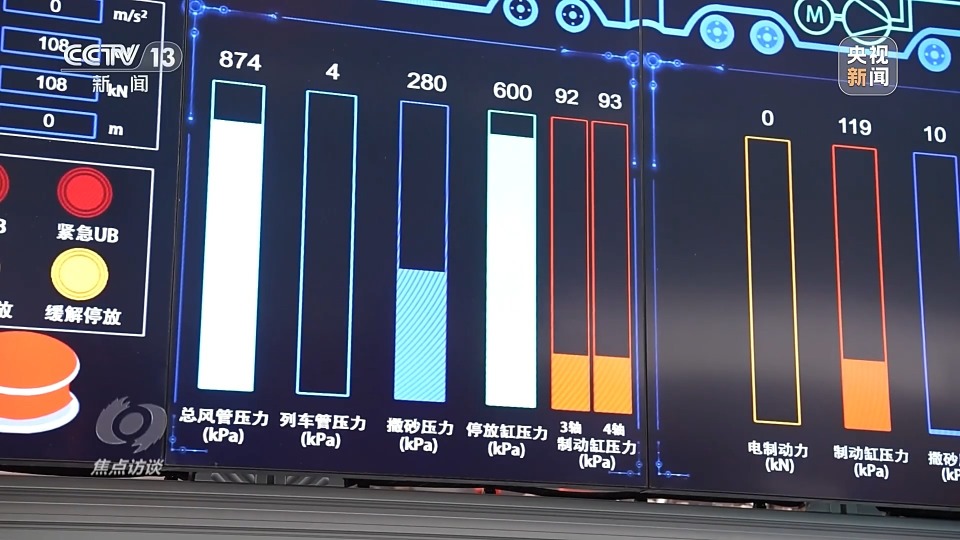

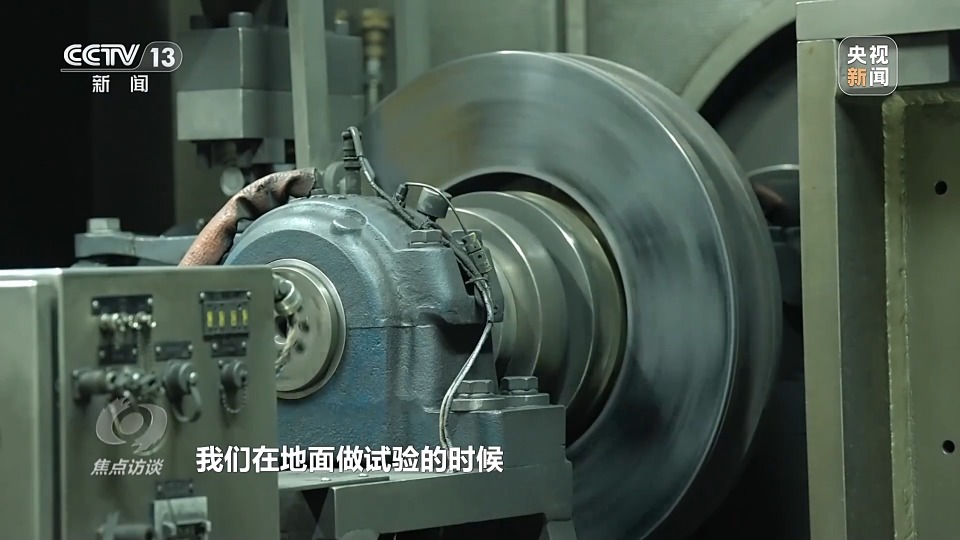

更难的是“刹得住”。现在的CR400从350公里刹停要6500米,CR450要从400公里刹停,同样得在6500米内“定住”——这难度相当于让一辆时速200公里的汽车,在1公里内稳稳停下。制动盘的温度会飙到700℃,差不多是家用烤箱最高温的3倍,研发团队试验了上百种陶瓷复合材料,终于让制动盘在“烧红”状态下还能保持硬度,就像给列车装了副“耐高温的钢铁肺”。

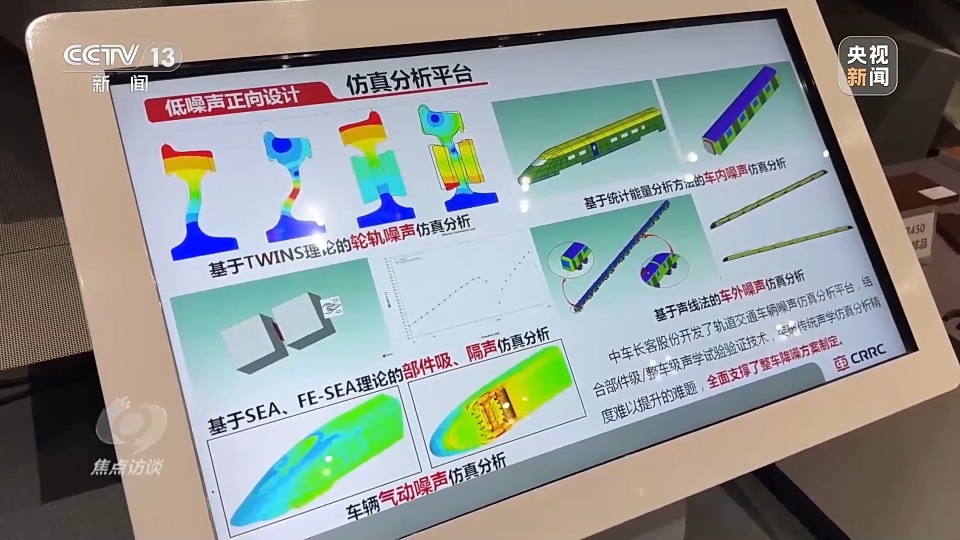

不是“更快”,是“更稳”:把“舒适感”焊进每一个细节你肯定想问:速度快了,噪声会不会变大?放心,CR450的设计要求是“时速400公里时,车厢内噪声和现在CR400跑350公里一样”。研发团队没靠“加隔音棉”偷懒,而是把车门的密封胶条换成了“吸音材质”,车体缝隙用“流线型盖板”封死,连空调出风口都做了“降噪处理”——未来坐CR450刷剧,不用再把音量调到“最大档”。

还有“瘦身”。CR450要整体减重10%(差不多50吨),但“减”的都是“没用的重量”:牵引系统在提升15%功率的把外壳换成了轻量化铝合金;制动系统的卡钳用了碳纤维材料,重量减了10%却更结实。就像运动员“减脂增肌”,看似轻了,“爆发力”反而更强。

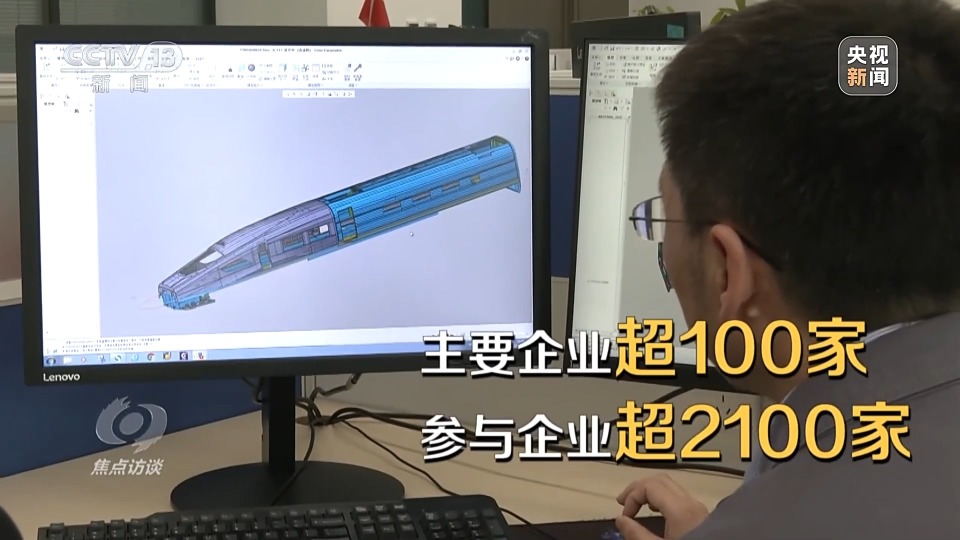

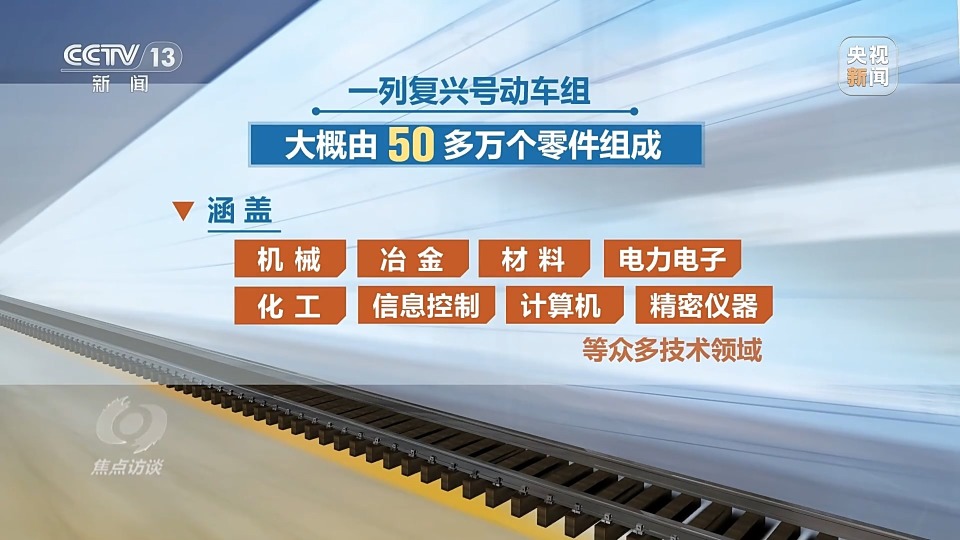

从“一辆车”到“一条链”:中国创新的“乘法效应”一列CR450的背后,是2100家企业的“集体攻坚”。过去高铁的轮轴得靠进口,现在国产轮轴能扛450公里的速度;牵引系统的芯片从“依赖国外”变成“自主研发”;甚至连车厢里的座椅面料,都用了“防污抗磨”的新材料——这些“小突破”加起来,就是中国高铁产业链的“大升级”。

北京交大的实验室里,有台“模拟气动载荷”的装备,给CR450的结构件做了1000万次疲劳试验——相当于列车跑了20年的量,结果所有部件都“扛住了”。就像给房子做“地震测试”,这1000万次试验,就是CR450的“安全准考证”。

当“中国速度”变成“中国标准”:我们的底气,藏在每一个“自主”里国际铁路联盟总干事弗朗索瓦·达韦纳参观CR450时,摸了摸车体说:“这是技术革新的大跨步,未来我要坐它旅行。”这句话的分量,远超过“客套话”——当我们把高铁速度从“跟跑350”做到“领跑400”,掌握的可不只是“跑更快”的技术,更是“制定规则”的话语权。

从CR400到CR450,不是简单的“数字加100”,是中国高铁“从制造到创造”的质变。就像重庆人常说的“要得”,咱们的高铁,不仅要“跑得快”,还要“跑得稳”“跑得有技术含量”。未来当你坐上CR450,望着窗外掠过的田野,别忘了——这每一公里的“中国速度”,都是工程师熬了无数个夜、试了无数次材料换回来的,都是中国创新“加速度”的最好证明。

当CR450的“头”划破空气的瞬间,我们看到的不只是“更快的高铁”,更是一个国家“把核心技术攥在手里”的底气。从“跟跑”到“领跑”,中国高铁的每一步,都在书写“中国创造”的新故事。