这不是陈莉第一次捐旧衣。作为10岁男孩的妈妈,她和母亲的衣柜里总堆着“刚买不久就小了”的外套、“洗得发白但还能穿”的牛仔裤——扔了可惜,不如寄给需要的人。去年底通过公益组织对接后,她陆续打包了5次快递,加起来有200多斤重。此前的捐赠反馈多是义工拍的照片:穿红夹克的小男孩蹲在院子里写作业,扎羊角辫的妹妹举着连衣裙转圈。直到10月18日,她收到了阿伍的视频。

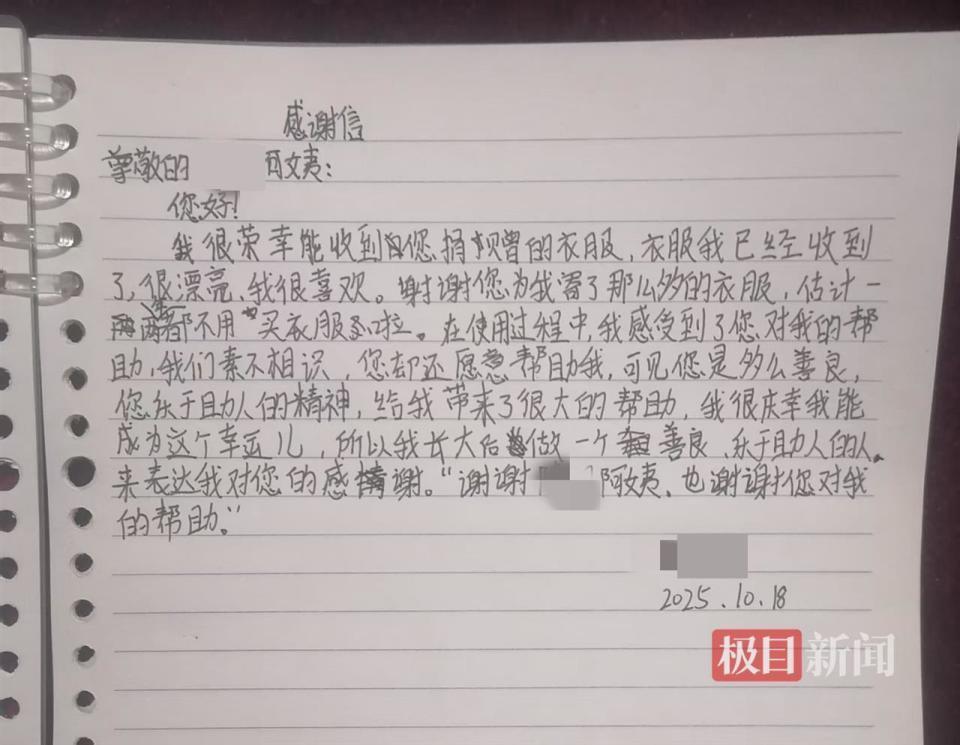

“姑娘说话声音轻轻的,但每一句都往心里钻。”陈莉说,视频里阿伍反复摸毛衣的袖口,说“比我去年穿的破棉袄软多了”,末了还鞠了个躬:“谢谢阿姨让我有新衣服穿。”更意外的是,3天后义工转来一封皱巴巴的信——用铅笔写在作业本背面,字迹有点歪,却写得认真:“阿姨,我收到你寄的衣服了,很漂亮,我很喜欢。您的善良给了我很大帮助,我长大后也要做个乐于助人的人。”

通过义工,陈莉知道了阿伍的故事:父母在外打工,她跟着奶奶生活,因为家里凑不出学费,上半年刚辍了学,公益组织正帮着联系复学的事。“这孩子特别要强,上次义工去家访,她蹲在灶边煮土豆,说‘等我长大挣钱了,要给奶奶买件羽绒服’。”陈莉把信夹在儿子的绘本里,“我跟儿子说,你看,你的旧衣服能让一个姐姐有学上的希望,这比买新玩具还有意义。”

陈莉的分享很快被网友看到,评论区里有人羡慕“这才是捐赠的意义”,也有人问“怕不怕遇到子?”。10月19日她再发帖子回应:“我一开始也担心衣服‘石沉大海’,但对接阿伍后才知道,背后有一群义工利用业余时间分拣、运输,甚至翻两座山送衣服。”她没推荐具体组织,只说“找能给反馈的、透明的渠道,尽力就好”。

10月22日,当记者联系到对接的公益组织时,对方婉拒了采访:“我们就是一群上班族,周末凑着打包衣服,不想搞宣传。”但陈莉知道,阿伍的书包已经在寄往凉山的路上——那是她和儿子一起挑的,印着卡通恐龙,里面装了笔记本和铅笔。“我跟阿伍说,等你上学了,要给我写封信,告诉我你穿新衣服上课的样子。”陈莉摸着衣柜里刚整理好的冬装,窗外的雪还在下,“一件旧衣能暖一个冬天,可一份心意,能暖一辈子。”

就像阿伍在信里写的:“阿姨,你的衣服不是旧的,是我最珍贵的礼物。”当我们把闲置的衣物递出去时,递的其实是“被需要”的温度——它可能变成凉山女孩身上的暖,变成辍学孩子手里的笔,变成陌生人之间最朴素的信任。而这份温度,终会顺着山路、顺着邮路,回到每一个付出者的心里。